日本蜜蜂用の重箱式巣箱 設計と製作

日本蜜蜂用の巣箱には巣枠式巣箱と重箱式巣箱があります。巣枠式巣箱は西洋蜜蜂の飼育・職業養蜂家に広く利用されています。一方、日本蜜蜂の巣箱としては一般的に重箱式巣箱が使用されています。 ここでは、重箱式巣箱の使用法や巣箱に求められる条件等について述べます。

巣枠式巣箱の最大のメリットは遠心分離による採蜜の効率化と巣脾の再利用による群勢の増進にありますが、日本蜜蜂の巣房は柔らかいため、遠心分離による採蜜が出来ません。その為、巣枠式巣箱の採用が普及しないものと思われます。

重箱式巣箱の運用

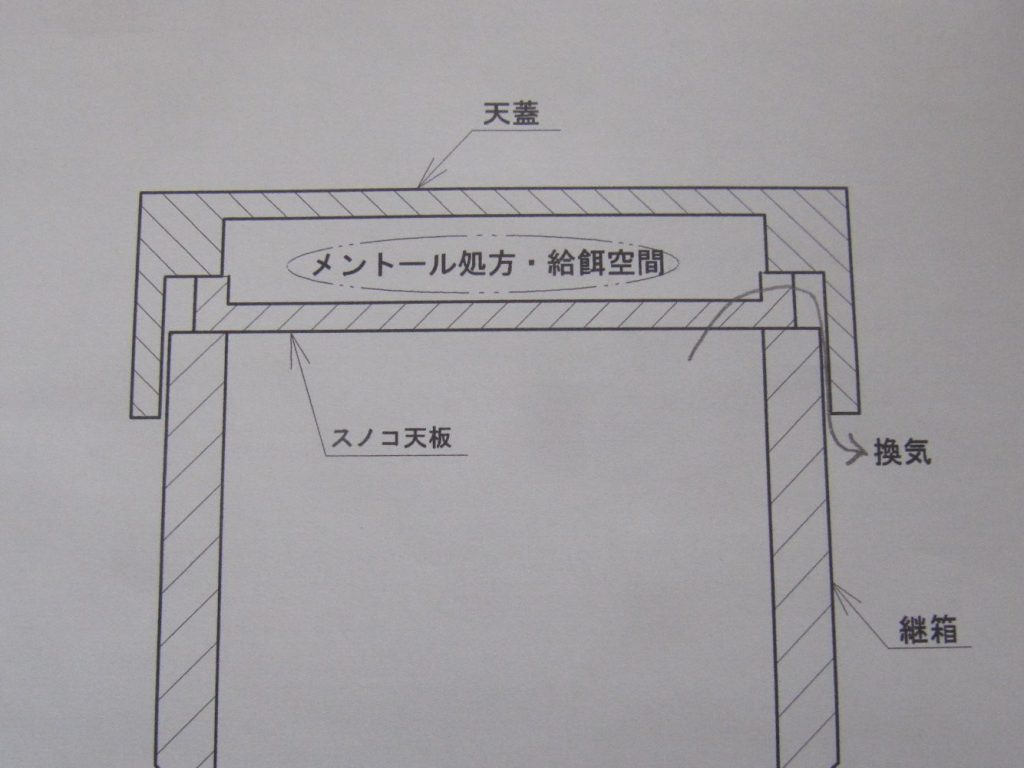

重箱式巣箱は高さ10Cm~20Cmの角洞(重箱=以下継箱と云う)を数段重ねたものに、蜂の出入り部を有する底板部と雨水、外敵の侵入を防ぐ為の天板を組み合わせた簡単な構造で構成します。

当初、分蜂群の収納は継箱2~3段構成の巣箱に取り込み、蜂群の増勢・巣板の伸長に併せて継箱を最下段に追加していきます。また、群勢が増大し、貯蜜が増加した場合は最上段の巣箱を切り外して採蜜します。採蜜した後の空継箱は最下段に挿入して再利用します。

重箱式巣箱内に作られた日本蜜蜂の巣板は上の方より貯蜜域、花粉貯蔵域、育児領域に分かれています。採蜜の際、巣板の上から1/3以上を切り取ると、花粉貯蔵域や育児領域を侵襲し、蜂群に大きなダメージを与える事になります。また、日本蜜蜂は従来、外敵や伝染病に強いと云われてきましたが、近年、ダニ類の寄生が多く報告されています。

重箱式巣箱は構造は簡単ですが、群勢の点検やケアには不向きな構造といえます。蜂群の年間を通した観察管理を想定した構造・機能が求められます。

重箱式巣箱に求められる機能

- [基本構成] 日本蜜蜂の巣板は、蜂群の群勢や集蜜環境にもよりますが、3月後半の分蜂直後から10月ころまでの間に、30ℓ~45ℓ(継箱の空洞換算)の大きさに成長します。この巣板を収納し、かつ採蜜時の条件を考慮して、継箱の内径寸法及び段数を決定します。一般に、最低でも4段構成になるように継箱の内径及び高さを決定します。

- [断熱構造] 蜂群を夏の暑気、冬の寒気から守るために断熱性の高い材料が求められます。特に寒気対策は地域により大きく影響を受けますが。我が地、福岡では板厚20㎜以上の杉材がベターとなります。また、巣箱上部に換気口を設けることも必要です。

- [巣虫対策] 通常の管理、巣箱の構造をもって、ハチノスツヅリガ(巣虫の成虫)の侵入、巣虫の発生を防ぐことは出来ません。正常な蜂群であれば、巣板近くに巣虫がいれば巣箱の下に落とし排除します。落とされた巣虫は巣箱の下に積もった巣屑の中で成長します。巣箱に求められる構造は巣屑の溜まらない構造又は掃除の容易な構造です。巣虫の落とされた場所が温度の低い地面であれば最適です。

- [アカリンダニ対策] 近年、アカリンダニ寄生駆除、予防措置としての「メントールクリスタル」の処方は必須事項となりました。メントールクリスタルの昇華ガスは空気より重いので、巣箱上部にメントールを置ける構造とする必要があります。

- [スズメ蜂対策] 日本蜜蜂は単独のスズメ蜂の攻撃には防御能力を有するので、さほど心配は要りませんが、巣箱内部に侵入されると蜂群は崩壊に向かうことがあります。巣門口を5㎜程度の広さとし、スズメバチの巣箱内部への侵入を防ぎます。

- 以上のほか、巣箱内部の写真撮影・手鏡による蜂群の直接看視のための点検口や、巣落ち落下防止用の桟を設けます。

重箱式巣箱の構造と主要諸元

主要諸元

1.継箱 内面寸法223㎜×223㎜ 高さ180㎜ 厚さ24㎜の杉板

1段の容積:8.95ℓ 4段積みの場合の巣箱内部容積:35.8ℓ

2.木製架台を含む4段積み巣箱セット

全高:1181㎜(地上部:1001㎜)(±1~2%の誤差があります)

重箱式巣箱設計図

重箱式巣箱の特徴

ここに紹介する巣箱の特徴の全ては木製架台の効果から生まれます。

蜂群の営巣行動による巣屑や老廃物は全て巣箱内部の最下部地面の上に落下します。また巣箱内部に発生した巣虫の幼虫は小さいうちに、蜂群の攻撃を受け同じ様に地面の上に落とされます。そこは温度(地温)の低い、幼虫の成長には不適な場所です。従って巣虫の増殖による蜂群の崩壊が起こる事はほとんど有りません。

木製架台の開口部は巣箱内部の写真撮影、手鏡による蜂群看視の機能を提供します。また架台内部の空間は外部の干渉を受けることの無い給餌空間として利用できます。

継箱の製作過程

巣箱の設置方法

巣箱の設置場所の選定、設置方法について、「重箱式巣箱の設置方法」で紹介しています。是非ご参照願います。

巣箱の販売

ここで紹介した巣箱の販売を行っています。「巣箱販売]でお求め下さい。