日本蜜蜂の生態と飼育管理

日本蜜蜂の生態に係る基本的事項

蜜蜂の年間を通した管理

1月~ 2月の生態と飼育管理

3月~ 4月の生態と飼育管理

5月~ 6月の生態と飼育管理

7月~ 8月の生態と飼育管理

9月~10月の生態と飼育管理

11月~12月の生態と飼育管理

関連記事

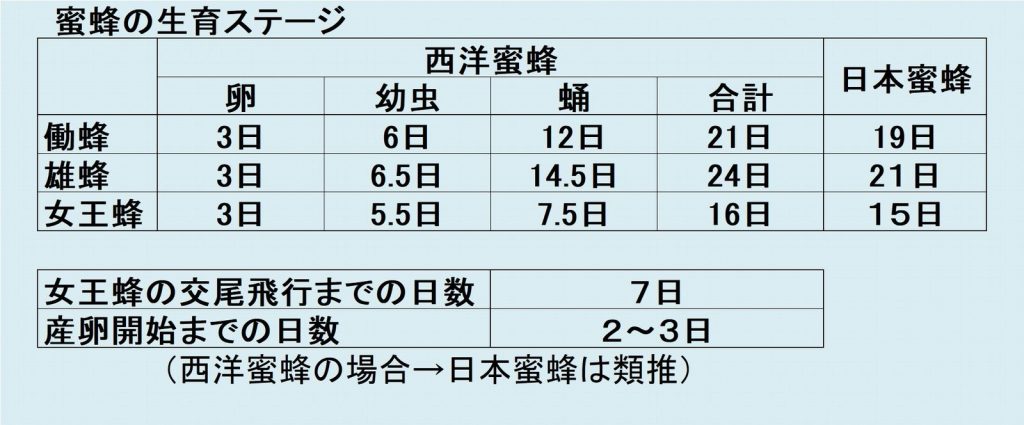

:日本蜜蜂の生育ステージ(2022年)

日本蜜蜂の生態に係る基本的事項

日本蜜蜂の年間を通した飼育管理

1月~2月の生態と飼育管理 越冬期間

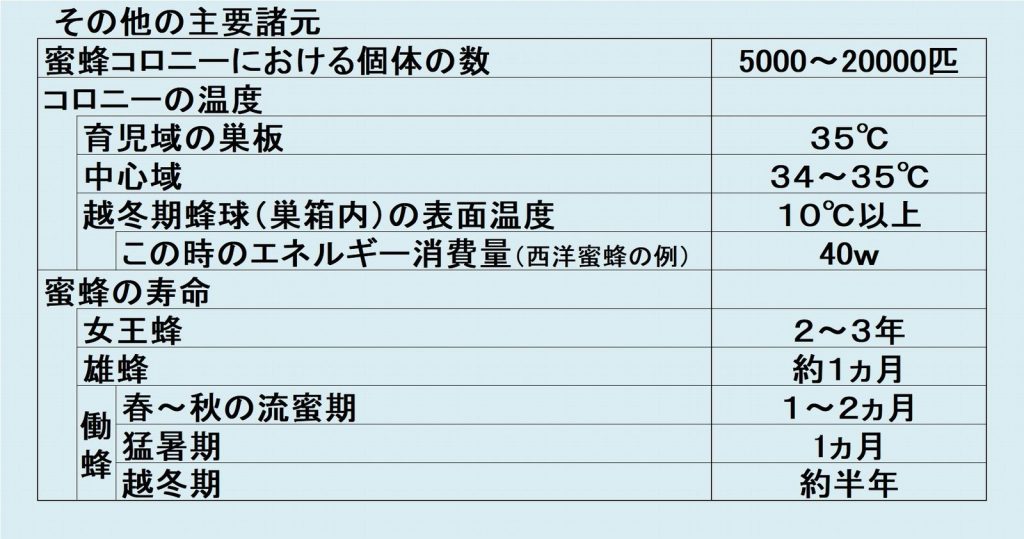

蜜蜂にとって最も厳しい越冬の期間です。蜜蜂は変温動物であり冬眠もしません。蜂群は巣箱内部で蜂球を形成し、その一部個体は飛翔筋を動かし熱を発生して蜂球全体の温度を維持しています。この時の蜂球の表面温度は外気温度に関わらず10℃以上に保たれます。この温度は蜜蜂が寒さで気絶する限界温度より数度高いといわれています。この間、蜜蜂は蜂球温度を維持する為に蜂蜜を消費します。無事越冬出来るかどうかは、防寒対策と前年秋までの貯蜜量に左右されます。(越冬失敗による蜜蜂の死は寒さでは無く、餓死によるものです)

2月、梅の花が咲く頃以降、暖かい日には外部飛翔が多くなります。花粉ダンゴを運び込む個体も見受けられる様になります。内部では育児が始まる頃です。

この間は、巣箱内部の点検等蜂群に刺激を与える行為は極力控えます。ソメイヨシノが開花する頃から始まる分蜂に向け、巣箱、分蜂群捕獲機材の整備を行っておきます。(写真は防寒対策を施した巣箱群)

関連記事:越冬明け直後の日本蜜蜂の群勢比較

2021年~2022年越冬記録

3月~4月の生態と飼育管理 分蜂と捕獲

この時期は、日本蜜蜂養蜂において最もワクワクする楽しい季節です。すなわち日本蜜蜂の分蜂です。

日本蜜蜂は社会性昆虫であり、巣の中で多くの働蜂が協力分業して生活しています。分蜂とは、巣の中から新たな巣を作るために、一部の働蜂が既存の巣から離れる現象です。 分蜂は巣内の蜂数が増加し、巣の空間が狭くなると起こります。この時、女王蜂は新たな女王を育てる為に、特別な巣(王台)を作り始めます。そして、既存の巣から一定の数の働蜂が女王蜂と共に出発し、新たな場所で巣作りを始めます。

分蜂は、蜂の個体数を増やし、種の保存・種の増勢を図り、新たな領域を開拓するために重要な生態的プロセスです。

分蜂の時期と期間

分蜂はソメイヨシノが開花するころから約2ヶ月の間に起こります。我、福岡県においては、3月中旬~4月の間が分蜂時期となります。全国的にはソメイヨシノの開花前線の北上と共に、分蜂前線も北上する様です。

分蜂は元群1群から2~4群(平均3群強)起こります。自身の経験では最高6群の分蜂を確認しました。分蜂の季節は約2ヶ月間ですが、特定の群にとっては第1分蜂から最終分蜂は15日の間に起こります。

分蜂の兆候

分蜂は元女王が産卵した働き蜂を分割する行為と言えます。分蜂後、巣箱内に残った群は体力的(群として)には弱く、集蜜機会も失われます。従って分蜂群を捕獲するや否やはその年の養蜂成果を左右します。

越冬に成功した蜂群は咲き誇る花々とともに群勢をいっきに増大させ、巣房を覆いつくします。やがて雄蜂が生まれ、雄蜂の活動が顕著になると分蜂が起こります。

写真は巣箱下部に落下した雄蜂が育った巣房蓋です。雄蜂巣房蓋はやや円錐形で中央部に黒い斑点があります。雄蜂は生まれてしばらくは巣門口での活動は確認できません。雄蜂の誕生は落下した巣蓋で確認します。落下巣蓋が下面を覆いつくすようになると、雄蜂の活動が巣門口で目撃される様になり、概ね1週間以内に第1分蜂が起こります。

分蜂行動

日本蜜蜂は分蜂すると、元巣の上空7~8mくらい、直径10数メートルの範囲を数分間激しくランダム(に見える)に飛翔し、やがて近くの樹木の太い幹の枝分かれしたような場所に蜂球を形成します。

その間に、探査蜂が巣作りの場所を探します。営巣場所が決定すると、群は一斉に飛び立ちます。

蜂球を形成している時間は概ね2時間から2日間です。この間に素早く分蜂群の捕獲を行います。

自然のままの分蜂群は、樹木の高い場所や枝の込み入った場所あるいは遠い場所に蜂球を形成し捕獲を諦めざるを得ない事がありますが、蜜蝋と薄い蜂蜜溶液で匂い付けした分蜂蜂球形成誘導板を近くの樹木の手が届く場所に下げておくと、この誘導板に蜂球を形成するようになります。

分蜂群の捕獲方法は別のページで紹介します。

関連記事

:分蜂群の捕獲の実際(動画)

: 分蜂群の捕獲計画を策定する

:日本蜜蜂の待受け箱を設置する(自然巣分蜂群の捕獲)

:待ち箱(捕獲箱)に日本蜜蜂が入居する

参考資料

:日本蜜蜂の分蜂記録(2023年 現在進行中⁾

:日本蜜蜂の分蜂記録(2022年⁾

:日本蜜蜂の分蜂記録(2021年)(管理8群の分蜂記録)

5月~6月の生態と飼育管理 群の増勢と集蜜

新女王の交尾飛行

3月下旬から4月にかけて分蜂(当地福岡県の場合)した新群は新しい場所て営巣を始めます。働き蜂は分蜂直後から造巣を始めます。一方、新女王蜂は分蜂から1週間の間に交尾飛行に出かけ、数匹の雄蜂と交尾するといわれています。交尾飛行は女王蜂にとって一生に一度の外部飛翔です。ツバメ等から捕食される恐れもある危険な飛翔です。

新蜂の誕生 群の確立

無事交尾飛行を終えた女王蜂はすでに造成された巣房に産卵を始め、19日後、分蜂から約25~30日後に新しい働蜂が誕生し始めます。分蜂に付き添った旧群の働蜂は徐々に寿命がつき始め、新しく誕生した働蜂と置換わります。旧蜂の寿命と新蜂の誕生にずれが生じると一部巣房がむき出しなることもあります。

分蜂群が旧群からの第1分蜂である場合は交尾を終えた女王蜂が分蜂するので、群の増勢が早まります。また、交尾飛行に失敗した群は綺麗な柔らかそうな巣板を残したまま、働蜂の寿命とともに消滅してしまいます。

分蜂後の群勢推移(標準群)

分蜂後の群勢推移(第1分蜂群)

群勢の立上りが標準群より若干早い。群勢の立上りは女王蜂の産卵能力にも左右される。

分蜂後の群勢推移(女王蜂の交尾飛行失敗?)

もともと小さな分蜂群であったが一度も増勢することなく消滅した。後には空の巣板のみが残った。

群の定期的な観察と管理

新働蜂の誕生が始まった群は、蜜源・花粉源が豊富なこの時期、一気に増勢を始め、越夏、越冬のために貯蜜に励みます。群によっては2週間に一度継箱(容積約9ℓ)を必要とする強群もあるので、定期的に群勢を観察し遅滞なく継箱を行います。また、巣箱下部には巣くずやその他の落下物が堆積していきます。その中で巣虫も成長するので定期的に清掃が必要です。

孫分蜂

新蜂群が分蜂元巣群からの第1分蜂群で、強群である場合は再度分蜂する場合があります。その場合は通常時の分蜂と同様に、分蜂に先駆けて雄蜂誕生が多数みられるようになります。雄蜂巣房蓋の落下に気を付ける必要があります。

孫分蜂というと世代が進む様なイメージがありますが、実際は元巣女王群の再分蜂です。

巣板整理(を兼ねた)採蜜

日本蜜蜂は上部の空き巣房を置き去りにする傾向があります。越冬明けから分蜂までの増勢で継箱段数が伸びた元巣で営巣を始めた新女王群は上部の空き巣板に拘わらず巣房を下部に伸ばし始め、いたずらに巣板が伸びる傾向があります。新女王による新蜂の誕生が確認された頃以降に、巣板の縮小による群の密集を図る目的を兼ね上段継箱を採蜜します。この時期の採蜜は、その量はあまり期待できないが、その群の増勢に効果的です。

この時期の分蜂元巣群巣箱の段数は3~4段が望ましい。

関連記事

:巣板整理(を兼ねた)採蜜を行う。巣板整理採蜜の必要性

:新女王分蜂群 交尾飛行を失敗した群の顛末

7月~8月の生態と飼育管理 暑さ対策

この時期、蜜蜂群は暑さのために活動が鈍くなります。また造巣・育児もあまり進まなくなります。

気温が高くなると、巣箱内の温度を下げるため旋風行動(巣の入り口付近で働蜂が翅を震わせ風を巣内に送り込む)を行います。旋風行動をとる働蜂の数は気温の上昇とともに増えていきます。あたかも、いずこかから働蜂の数に指令が出ている如く見受けられますが、これは働蜂の温度センサーの個体差によるものと思われます(暑さを感じる働蜂が多くなると旋風行動をとる働蜂も多くなる)。

秋から春にかけて巣箱内の蜂群は蜂球を形成していますが、この時期は、蜂球を崩し多くの蜂が巣箱内壁に張り付いています。この中には旋風行動を行っている働蜂もいます。

同時に多くの蜂が巣箱の外に出る「夕涼み行動」も見られるようになります。

暑さ対策

「旋風行動」、「夕涼み」行動等、蜂群としての適応行動はとられていますが、暑さにより巣板の蝋が柔らかくなり巣板が崩落する事があります。巣板崩落が大きい場合は蜂群の逃去や消滅が発生する事もあります。

直射日光(特に西日)が巣箱に当たる場合は日除けを施します。

左は日除けとして小窓用スダレを取り付けた例。

9月~10月の生態と飼育管理

この時期、暑さがゆるんでくると蜂群に活発さが戻って来ます。花粉玉を運んでくる働蜂が数多く見受けられるようになり、巣箱内部ではこの先の越冬に向け、育児と貯蜜が進んでいます。

また、この時期は蜜蜂の最大の天敵であるスズメバチが、コロニーを次世代につなぐ為に新女王蜂と雄蜂の育成を始めます。スズメバチの働蜂は年間で最も数が多く、かつ獰猛な時期となります。蜜蜂にとっては受難の季節です。

養蜂業的見地からすれば、3~4月の分蜂以来5か月、群勢は伸び、貯蜜も進み、年に一度の絶好の採蜜時期となります。

この時期の飼育管理は春の分蜂時期とならんで最も繁忙な時期となります。

スズメバチ対策

日本蜜蜂はスズメバチに集団で攻撃された場合、巣箱内部に閉じこもります。巣箱内部に侵入したスズメバチに対しては、集団で群がり熱殺するという防御能力を有します。数多くのスズメバチに同時に侵入された場合、防御出来ない状態に至る事があるので、巣門口の大きさをスズメバチが通れない大きさにする事は最も有効な対策となります。

スズメバチの攻撃を小さくする方法として、「スズメバチ捕獲器」や「誘因液による捕獲ボトル」の設置も効果的です。

スズメバチ捕獲器

誘因液による捕獲ボトル

採蜜

分蜂以来、約5か月巣板は4~5段(継箱容積換算で35~45ℓ)に伸びています。この内1~2段を採蜜しますが、採蜜量の決定は越冬の為の貯蜜を十分に確保する事を最も重要な条件とします。継箱1段(容積9ℓ)当たり約5kgの蜂蜜が採れます。

この時期が主たる採蜜時期であるが、巣板の伸びの状況によっては6月頃に採蜜する事もある。

採蜜作業の実際

11月~12月の生態と飼育管理 越冬対策

11月15日(2022年)晴天、15時の気温約20℃。働蜂は活発な動きをしている。花粉玉の運び込みもあり、育児も盛んに行われている模様である。しかしながら、11月下旬から12月にかけて一気に気温が下がっていくと働蜂の動きま鈍くなっていく。

外気温度が11℃を下回ると巣箱外への飛翔行動は無くなり、巣箱内部で蜂球を形成しコロニーの温度を維持しようとする。コロニーの温度維持の為、一部の働蜂が飛翔筋を動かして熱を発生する。この間、蜜蜂はエネルギー源としての蜂蜜を消費する。従って秋口までの貯蜜量の多寡が越冬成績を大きく左右する事となる。巣箱からの熱放散が大きいと蜂球温度維持の為、働蜂の損耗と貯蜜の消費が多くなるので、巣箱からの熱放散を少なくすると越冬成績が格段に上昇する。

またこの時期は殆んどの期間蜂球を形成している。蜂同士の接触が濃密となるので、この時期にアカリンダニに感染すると感染が広がり易い。アカリンダニに感染すると越冬成績が悪くなるので感染予防処置が必要となる。

防寒対策

(この対策はあくまで福岡県の気候を前提とした対策である。)

当地、福岡県南部であれば杉板24㎜厚の巣箱であれば、特段の防寒対策を取らなくても十分に越冬は可能な様である。実際、防寒対策として特段の処置を施さない人が大半の様である。

しかし蜜蜂にとって、冬の間の蜂球温度の維持は働蜂の損耗と貯蜜消費によって為されるものである。従って、防寒対策を行う事により、またその程度により、越冬明け時の群勢、そして分蜂に向けての群勢増大に大きな差異を生じる。

防寒対策とは働蜂の損耗を抑える為のものである。

対策の実際

- 巣門口の幅を極力小さくする。

- 巣箱外壁からの熱放散を防ぐため、発泡スチロールや稲藁で作った「みの」等で外壁を覆う。

- 藁みのは雨が降ると雨水は表面を流れ天気が良くなるとすぐに乾燥するため湿気がこもらないので、優れた防寒対策材である。

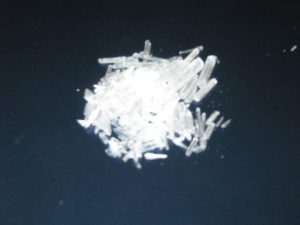

アカリンダニ対策

アカリンダニ対策として感染の有無に関わらずメントールクリスタルを一群当たり15~20gを処方する。メントールクリスタルの昇華ガスは空気より重いため下に流れるので巣箱の上部に置くと効果的である。

関連リンク:アカリンダニについて

関連動画:越冬対策/防寒コートの製作と取付け

関連記事

日本蜜蜂の飼育記録

以下準備中